|

| |

闖渡客

The Traveler / Mossafer

阿巴斯‧奇亞洛斯塔米Abbas Kiarostami︱1974︱Iran︱B&W︱Persian︱35mm︱83min.

|

|

台北●12/27(六)20:45 ●1/3(六)16:50 ●1/4(日)16:20

●1/7(三)19:20 ●1/8(四)20:00 ●1/9(五)11:00 ●1/13(二)19:10

|

劇情簡介 回影片頁面 |

在1993年的金馬國際影展推出了伊朗導演阿巴斯‧奇亞洛斯塔米的導演專題後,阿巴斯的大師地位就深植台灣影迷心中。近15年來,大師新作一部接著一部在國內影展中放映,但他早年的作品,卻遲遲未有機會被介紹。《闖渡客》是阿巴斯的第一部劇情長片,是當時為伊朗的兒童機構Kanoon (Intellectual Development of Children & Young Adults) 電影部門所拍攝的作品。內容敘述一個十歲的問題男孩Qassem,夢想著到德黑蘭看一場伊朗國家足球隊的重要比賽。為此他可以不計一切鋌而走險,詐騙朋友跟父母的錢,展開一段長達400哩的冒險旅程。

在阿巴斯1970年所完成的第一部劇情短片《麵包與小巷》(Bread and Alley)中,已經呈現他往後作品的個人印記:非職業演員的運用、紀錄片形式般地貼近真實生活的寫照,以及偏好畫外音的運用來呈現事件的發生。尤其是《闖渡客》裡,許多事件的發生皆在畫面之外。阿巴斯曾在日後的訪問中提及,他相信如此能帶給觀眾更強烈的衝擊,以及更大的想像空間。《闖渡客》拍攝之時,年僅34歲的阿巴斯,卻展現了他跟兒童演員合作的過人之處。沒有過度誇張孩子的童真與無謂的同情,鏡頭下精確地呈現了劇中小主角的內心世界。由Hassan Darabi所飾演的問題男孩Qassem令人驚嘆,他在老家所透露出的銳利堅毅眼神,到了德黑蘭便消失殆盡,剩下的只有他如孩童般好奇的期待眼神。

全片以黑白拍攝,未經雕琢的樸實面貌下,可以看出他日後影片如《橄欖樹下的情人》等片的雛形。阿巴斯近年重看本片,因此曾在訪問中提及,雖然經過了三十年,本片仍是深受他自己喜愛的作品之一。研究阿巴斯的學者更將本片與《特寫鏡頭》並列為阿巴斯至今最完美的作品,真正是所謂「驚人的第一部」。

The Traveller tells the story of Hassan Darabi, a troublesome, amoral 10-year-old boy in a small Iranian town. He wishes to see the Iran national football team play an important match in Tehran. In order to achieve that, he scams his friends and neighbors. After a number of adventures, he finally reaches Tehran stadium at the time of the match. |

|

|

| |

棕兔

The Brown Bunny

文森.蓋洛Vincent Gallo︱USA/Japan/France︱2003︱Color︱English︱35mm︱93 min.

|

|

台北●12/27(六)22:20 ●12/28(日)18:35 ●12/30(二)16:10

●1/1(四)16:40 ●1/2(五)21:40 ●1/4(日)20:20

●1/13(二)22:30 ●1/15(四)11:00

高雄●1/11(日)14:00 |

劇情簡介 回影片頁面 |

2003 維也納影展費比西國際影評人獎

2003 坎城影展競賽片

身兼多重創作身份的文森.蓋洛,才華洋溢,他不只是導演,也是演員、作曲家與樂手,甚至為Calvin Klein擔任模特兒。擁有多年演出經驗,終於親自創作拍片。他於1998年完成首部劇情片《愛上水牛城》(Buffalo '66),這部帶有半自傳色彩的作品,推出之後驚豔影壇,除了在鹿特丹影展獲得MovieZone大獎,也在日舞影展中獲得評審團獎,最後榮登全美年度十大佳片。五年之後,蓋洛的《棕兔》在坎城影展首映時,則獲得兩極評價,放映完畢觀眾大聲喝采,被眾多法國影評認為是挽救當屆坎城的影片。但卻被美國芝加哥太陽時報的資深影評人Roger Ebert評為坎城史上最爛的影片,也因此引起蓋洛與Ebert兩人一陣惡言相向的筆仗,掀起一陣影壇波瀾。而當影片經過重新剪接之後,於當年的多倫多影展放映,全新的修剪版本獲得一致讚賞,其中也包括Roger Ebert。

故事敘述摩托車賽車手Bud Clay在一次東岸的比賽結束後,為了參加位在加州的比賽,而開始一段橫越美國的旅程。路上風景不斷,Bud Clay卻沈溺於和前女友Daisy不斷湧現的回憶中,直到最後他來到Daisy所住之處,卻是早已荒廢的房子,所有關於兩人之間的種種過往,被隱藏的事實真相,也逐漸地真相大白…。

本片以16釐米拍攝,放映時放大成35釐米的影片,影像畫面呈現粗粒子質樸的觸感。蓋洛除了身兼導演及演員之外,其他的技術如攝影剪接也幾乎都是由他完成。他在片中真實而坦承的面對鏡頭,毫不掩飾地自然演出,令人驚豔。片中大膽露骨的口交鏡頭,在推出之時引起一陣不小的關注。 全片對白不多,有幾場戲在整個氣氛的營造上相當到味,韻味十足。乍看是一部「冷處理」的納西瑟斯影片,導演並無意像主流好萊塢千篇一律以社會階級、人際關係為經緯來刻劃人性的手法;但在彷彿實驗電影膠著展延的影像下,逐漸浮現出的是綿延不絕地的溫柔與思念,動人心弦的愛情故事,與一曲曲永不著陸的詩篇。

The Brown Bunny is a love story. The story of one man’s tragic loss of the love of his life. He is Bud Clay. And he races motorcycles. He can’t replace Daisy, the only girl he’s ever loved and the only girl he will ever love.

But every day he tries.

注意:本片含有激烈的影像,不建議極度敏感的觀眾觀賞

相關網站:http://www.vincentgallo.com |

|

|

| |

家

Home

烏蘇拉.梅耶 Ursula Meier︱Switzerland/Belgium︱2008︱Color︱French︱35mm︱95 min.

|

|

台北●12/26(五)18:00 ●12/30(二)14:20 ●1/3(六)20:30

●1/7(三)17:30 ●1/10 (六) 22:30

|

劇情簡介 回影片頁面 |

2008 坎城影展

2008 Mar del Plata國際影展最佳女主角與ADF攝影獎

Marthe與Michel帶著三個小孩住在渺無人煙的荒郊中,平靜家庭的幸福快樂生活,卻因荒廢十年的高速公路終於通車,讓他們生活的一切亂了秩序。拒絕遷移的他們,因來往的車流所帶來的噪音與紛擾,引起他們的驚恐與失措。這裡是他們生活的所在,這個家庭如何面對改變後的生活環境?

這是一部關於家庭的現代寓言,影片中的家庭拒絕搬家,反對移動,在一個關於移動的影展當中,影片增加了反向思考觀點。法國女星伊莎貝雨蓓與坎城影帝奧利維耶古賀梅 (Olivier Gourmet)兩人擔綱演出,一個是帶有神經質、不穩定個性的太太,另一個則是沈穩顧家的男人。兩人片中天壤之別的個性形成強烈對比,帶點喜劇效果卻又完美平衡的組合。導演烏蘇拉.梅耶對於演員身體的運用,以及其與空間的互動的掌控可說是箇中高手。演員身體之間的距離,是她用來呈現複雜人際關係的手法,也因此在片中她刻意地設計窄小的浴室空間,讓家庭裡的成員們在裡面互相碰觸。

年輕女導演烏蘇拉.梅耶從15歲即開始接觸電影拍攝工作,協助在巴黎藝術學校唸書的姊姊拍片,而後進入比利時Institute of Arts of Diffusion學校主修電影。從小成長於瑞士與法國的邊界小鎮Besancon,一個非屬法國或是瑞士的三不管地帶。每日必須穿越邊界的她,從小對於空間與邊境便有著相當奇特的觀點。經常從車窗外看到座落於公路兩旁的住家的她,發現許多房子距離公路只有幾尺之遙,設身處地、從居住者的角度,去想像他們每日窗外的風景,也因此有了本片故事的初步想法。如同她之前的作品,片中主角受制於現實狀態,在精疲力盡之後,終至一種瘋狂的狀態。而伊莎貝雨蓓再次精湛的演出,也讓她在最近舉行的Mar del Plata 國際影展中獲得最佳女主角的殊榮。一部「倒著的公路電影」,被影評認為是瑞士近10年來最好的電影。

A family’s peaceful existence is threatened when a busy highway is opened only meters away from their isolated house in the middle of nowhere. Refusing to move, Marthe, Michel and their three children find innovative ways to adapt to their new environment. They continue their happy-go-lucky routine despite the daily stress of hundreds of noisy speeding cars. But suspicions about the highway’s unknown long-term dangers cause family tension. Remaining in the disrupted household might not be so easy, but it’s still their home.

|

|

|

|

大河

Big River / ビッグ・リバー

舩橋淳Atsushi Funahashi︱Japan/USA/Pakistan︱2006︱Color︱English/Japanese︱35mm︱104 min. |

|

台北●12/29(一)17:20 ●12/31(三)15:35 ●1/1(四)22:00

●1/3(六)18:30 ●1/5(一)17:40 ●1/7(三)15:30

●1/8(四)15:30 ●1/11(日)13:20

高雄●1/13(二)19:00 |

劇情簡介 回影片頁面 |

2005 釜山影展競賽片

2006 柏林影展

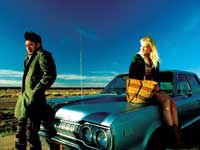

《大河》是關於一段三個來自不同文化背景與年齡的旅人,所共度的一段尋找旅程。影片描述篤信回教的Ali來美國尋找分居的太太,卻在沙漠中迷失方向,在路上遇到來自日本的背包客哲平及美麗的白人女孩Sarah,兩人跟著Ali一起前往鳳凰城尋找他的太太,卻意外發現她早已開始她另一個新的生活。落寞的Ali不知所措,只有繼續在旅程中不斷迷失…。

1974年出生於大阪,東京大學畢業主修電影理論的舩橋淳,畢業後卻開始電影製作工作,拍攝紀錄片及短片。1997年獲得獎學金前往School of Visual Arts就讀,當時也完成多部劇情短片。他的首部劇情長片《Echoes》完成於2002年,獲得極高評價,也在日本以及美國做商業性放映。舩橋淳目前定居於紐約,這部完成於2005年的《大河》,是一部由日本、巴基斯坦以及美國等三個國家所組合、完成的國際合資片。

部分受到911事件所帶來的影響,舩橋淳一直對人們之間的溝通,因不同文化成長的影響之下,所造成的誤解感到興趣。因此讓他一直希望能將沒有邊界的友誼這個概念表達出來,在充滿對立與不瞭解的眼光下,彼此之間的仇恨如何化解,也造就了《大河》這部電影。全片在美國亞利桑納州拍攝,遼闊的沙漠景致,與身處社會邊緣的三人不知何去何從的心境相互呼應。編劇之一的攝影師Eric van den Brulle擁有長達十五年的平面攝影師經驗,兩人從導演的首部作品即開始合作,出色的攝影為本片增色不少。曾在美國學習表演的知名日本演員小田切讓,將他首次參與英文電影的經驗獻給本片,飾演日本背包客哲平一角。

Big River is a road movie where two men and a woman of different nationalities meet and come to a realization, set against the backdrop of the Monument Valley, Arizona.

Ali, a Muslim man from Pakistan, is searching for his estranged wife, Nadia. He gets lost in the middle of the desert soon after arriving in the US. After meeting up with Teppei, a Japanese traveler hitchhiking his way through America, and Sarah, a beautiful white woman from a local trailer park, Ali and his new friends find Nadia living in Phoenix. To his dismay, he discovers she is living with another man. Ali spends the rest of his stay in the U.S. with his new friends, anxiously wondering where his life is going to.

相關網站:http://www.film-echoes.com

|

|

|

| |

生活在他方

Elsewhere

尼可拉斯・葛霍特Nikolaus Geyrhalter︱Austria︱2001︱Color︱Video︱240 min.

2001 阿姆斯特丹國際紀錄片影展評審團特別獎 |

|

台北●12/30(二)20:00 ●1/8(四)11:00 ●1/12(一)20:20

●1/15(四)15:10

高雄●1/4(日)14:00 |

劇情簡介 回影片頁面 |

20世紀的最後一年,紀錄片工作者導演尼可拉斯・葛霍特、攝影師Christoph Meissl和錄音師Stefan Holzer,展開一場長達12個月的旅行。每個月他們選擇一個鄉下地方,在那邊以三個星期的時間拍攝下當地的人文風貌。足跡遍及五大洲,他們探訪不同民族與文化的生活方式,透過聲音與影像的紀錄,呈現自然與人類生活方式相互之間的關係。多達數十次的起降,240,000的飛航里程,從炙熱的非洲沙漠到北國極地的冰雪大地,成就這部12段人類生活的紀錄影片,一部獻給21世紀人類的影片。《生活在他方》一片呈現了人類與大地之間不可切割的自然關係,人文風景的關注,讓影片充斥濃濃的風味,全片幾乎無對白,僅有自然大地之聲,在觀者心中繚繞。

1972年出生於維也納的奧地利導演尼可拉斯・葛霍特,影像作品為紀錄片及實驗電影,2005年揭示我們每日餐桌上食物來源的紀錄片《民以食為天》(Our Daily Bread),引起廣泛討論,亦是繼《生活在他方》之後,再度榮獲阿姆斯特丹國際紀錄片影展評審團特別獎作品。與荷蘭紀錄片大師Johan van der Keuken一樣,葛霍特拒絕如主流報導影片般強勢的論述主導,企圖給每個人物定位,給每事答案。他寧可充滿求知慾望地看世界,拍的是我們對這個世界的無知與懷疑。這就是為什麼他需要如此長時間的鏡頭與片長,讓我們因注視而在對事物既定認知的崩解中看到詩意,當然也就看到了自己。至今7部長片作品,每一部都引起關注與話題,相對於麥克漢內克(Michael Heneke)之於劇情片,他已成為奧地利紀錄片的代表人物。

The year 2000, elsewhere. 12 months. 12 episodes. Weeks, days, single moments of different ways of life. Tradition and change. People of different cultural and geographical background. A film about their life. A journey through voices and sounds from elsewhere, with no commentary added. Landscapes, outlooks on the world, outlooks on life: Desert, snow, valley, jungle, ice, rainforest, stones, swamps, mountains, the sea, forests, a South-Sea atoll. An homage to humanity at the beginning of the 21st century.

相關網站:http://www.elsewhere.at

|

|

|

| |

遊戲時間

Playtime

Jacques Tati︱France︱1967︱Color︱French︱ 35mm︱120mins.

1969 Bodil 最佳歐洲電影獎

|

|

台北●12/28(日)11:00 ●12/31(三)13:20 ●1/1(四)11:00

●1/3(六)14:30 ●1/4(日)22:10 ●1/5(一)15:20

●1/14(三)17:00 ●1/15(四)12:50

高雄●1/10(六)14:00 |

劇情簡介 回影片頁面 |

《遊戲時間》是法國導演賈克大地第四部電影,也是賈克大地作品中極受好評同時也最昂貴的作品。片中賈克大地再度扮演曾以《我的舅舅》、《胡洛先生的假期》而大受歡迎的角色胡洛先生。電影藉由胡洛先生和一個美國觀光客芭芭拉在未來巴黎的相遇以及兩人的巴黎之旅交錯敘述而成,一共分為〈機場〉、〈辦公室〉、〈世貿展覽〉、〈公寓〉、〈皇家公園〉和〈旋轉的車陣〉六個段落。

線條簡單的鋼鐵架構和大量玻璃的使用,反映出未來巴黎處處嶄新的建築,讓城市生活顯得規律、簡潔與冷酷,表達大地對現代化生活的觀察。只有導演飾演的胡洛先生,代表的是他所懷念與喜愛的舊巴黎生活,強烈的對比,和有點突兀、不知所措的喜感。也代表了大地對於新科技所帶來的新生活和人類互動的觀點。

《遊戲時間》從64年開拍,直到67年才完成,電影中最有名的即是片中出現許多未來城的場景,都是導演賈克大地堅持搭景出來的,耗時費力,甚至讓他舉債才完成這部電影。電影運用大量的偏灰、藍、黑等冷色系,看起來如同黑白電影,同時也在聲音上做了許多設計,來表達未來生活機械化感。楚浮給予本片極高評價,他說「《遊戲時間》彷彿是從另一個星球來的電影,它讓電影從此不一樣。」。

早在40年前,賈克大地就已以一個「未來世界」精準地描繪出「全球化」所將面臨的種種問題。近年來學者喜歡以「編舞家」來形容他,身體的移動、移動的目的與慾望、與人對身體的駕馭能力,全是主導他影片敘述的主軸。假如你已看過《遊戲時間》,一定知道這不是一部「看過就算擁有」的影片,而是一部值得一看再看,一部只有觀看時才讓我們自己覺得存在的影片。假如你還沒看過,那你需要事先知道的只是:這是一部幽默詼諧到令人笑出眼淚的影片。

Monsieur Hulot has to contact an American official in Paris, but he gets lost in the maze of modern architecture which is filled with the latest technical gadgets. Caught in the tourist invasion, Hulot roams around Paris with a group of American tourists, causing chaos in his usual manner.

相關網站:http://www.tativille.com |

|

|

| |

薩拉戈薩的手稿

The Saragossa Manuscript/ Rekopis znaleziony w Saragossie/Manuscrit trouvé à Saragosse

沃伊切赫‧哈斯Wojciech Has︱Poland︱1965︱B&W︱Polish︱35mm︱182 min.

|

|

台北●12/28(日)15:20 ●1/1(四)13:20 ●1/6(二)18:00

● 1/10(六)19:10 ●1/14(三)21:00

|

劇情簡介 回影片頁面 |

改編自波蘭小說家傑波托奇(Jan Potocki) 1813年的同名魔幻傳奇鉅作《薩拉戈薩的手稿》,是關於一個關於冒險與勇氣的故事,敘述拿破崙戰爭時期,西班牙王國統治下的年輕比利時瓦隆(Wallon)禁衛軍隊長Alphonse van Worden(由波蘭巨星Zbigniew Cybulski所飾演),在前往馬德里的旅程中的一個廢棄屋子裡,發現了這個薩拉戈薩的手稿,內容講述他的祖先的豐功偉業,他如同著魔似地,沈溺於手稿中的故事,開始一場如夢似真的冒險。

原著傑波托奇(Jan Potocki)是一位旅行作家,這部讓他享譽文壇的作品《薩拉戈薩的手稿》完成於1813年,也是他自殺的前兩年。《薩拉戈薩的手稿》經常與《天方夜譚》以及《十日談》被相提並論,三者皆因其包含民間傳說的元素、超自然主題及超現實的意像而聞名,《薩拉戈薩的手稿》中涉及猶太人的神秘主義、豐富的哲學思想,以及錯綜複雜、故事中故事的形式結構,令觀者應接不暇。故事中的人物往往訴說另一人物的故事,故事中的人物又繼續訴說另一個人物的故事…如同層層包圍的圓圈,帶著觀眾進入迷宮般的旅程。

這部被奉為cult經典名作,名列許多人最愛的電影之一,其中包括了大導演馬丁史柯西斯以及柯波拉。當時在美國及英國放映時因片長問題,而未能放映完整的版本,直至90年代,才由迷幻搖滾團體死之華合唱團(Grateful Dead)的主唱Jerry Garcia、和前述兩位大導出資修復原182分鐘之拷貝版本,並於2001年重新上映。在知名現代作曲家潘德瑞茨基(Krzystof Penderecki)的音樂,和令人驚嘆的黑白的超廣角攝影陪伴下,《薩拉戈薩的手稿》的旅程中,觀眾既使迷失在交織錯雜的故事裡,仍舊能在聽覺與視覺上滿載而歸。

出生於1925年的波蘭導演沃伊切赫‧哈斯,擁有豐沛的作品留予後人。1946年開始紀錄片拍攝工作,1957年完成第一部劇情長片。有別於「Polish Film School運動」中對於政治主題的熱中,他早期的創作裡不帶任何政治色彩,但個人風格獨樹一幟,令人留下深刻的印象。除了這部成功忠實的文學改編作品《薩拉戈薩的手稿》之外,他的其他知名作品還包括有《The Doll》和《The Sandglass》。作品充滿奇妙的幻想,和各種旅行的主題。一位影響奇士勞斯基,也常令人想起大衛林區的波蘭巨導,卻長期被台灣的電影環境所遺忘。

Based on the novel The Manuscript Found in Saragossa, by Jan Potocki, this mind-bending and witty tale chronicles the adventures of a Walloon guard under the King of Spain. Something of a Don Juan, this colorful 19th-century character must pass numerous tests to prove his courage, honesty and honor in order to become a member of the powerful Mauretanian family.

相關網站:

http://www.thesaragossamanuscript.info (英文)

http://www.anne-guerin-castell.fr (法文、波蘭文)

|

|

|

| |

非洲,你還好嗎?

Africa, How Are You with Pain? / Afriques, comment ça va avec la douleur ?

黑蒙‧德帕東Raymond Depardon︱France︱1996︱Color︱French︱35 mm︱165 min. |

|

台北●1/2(五)11:00 ●1/5(一)21:20 ●1/9(五)18:30

●1/12(一)17:20●1/13(二)14:20

|

劇情簡介 回影片頁面 |

稱他為電影導演Raymond Depardon,可能很少台灣觀眾知道他是誰,但是;對所有喜愛攝影藝術的人來說,Raymond Depardon所代表的應該不只是一位攝影大師。1942年出生於法國,1960年開始記者生涯,1974年起拍攝電影,卻也繼續在攝影領域創作,至今完成39 部影片,42本攝影集。1991年攝影作品獲得「法國國家攝影大獎」,1994年他聚焦在法國司法系統的紀錄片《現行犯》(Caught in the Acts,曾於2002紀錄片雙年展中放映)也獲得凱薩獎最佳紀錄片。接下來《第十區法庭,審訊時刻》(The 10th District Court: Moments of Trials),入選坎城影展。擁有多年的記者採訪經驗,足跡遍及世界各地,在Depardon的世界裡,藝術是用尊重且帶有憐憫的鏡頭關注世人。

非洲大陸是他最喜愛的土地,這讓他決定用鏡頭記錄下真實的非洲。從1993年7月到1996年2月,他穿越了整個非洲大陸。從盧旺達的難民營、到大屠殺犯下罪刑的囚犯的監獄,從賭場到埃及的巴西小酒館,當時剛當選南非總統的曼德拉也在鏡頭前沈默一分鐘。拍攝真實的非洲,是必須拋棄他先前擔任記者,或是以民族人種誌的切入觀點,在不停地與他先入為主的刻板印象相抗衡之下而被呈現。影片中的生活景致,都是Depardon希望留給觀者的非洲面貌。攝影機緩慢移動,如同Depardon的雙眼,沒有記者的焦躁與具攻擊性,他是個沈默的旁觀者。記者出身的他,不只一次談到自己大有能力去拍攝最聳動的鏡頭,面對最具戲劇性張力的事件,但他寧可選擇「只拍一點點,卻能呈現全部面貌的方式」。整部影片像是一本私密的個人遊記,但整個非洲卻在我們眼前舒展開來。

他的影片中亦曾出現醫院中的重症病人以及精神病患,對於他鏡頭下這些殘缺身體的呈現。有人指控深具窺視意味,面對這項指控,Depardon回應說他本就是個窺探者,這是他的職業。但是一般的窺探都令人相當興奮,他卻感到痛苦與恐懼。新作《現代生活》((La Vie moderne,台譯《我在法國南部有間小屋》)即將在台灣上映。目前於巴黎卡蒂爾藝術中心,正展出他與法國著名的城市社會學家Paul Virilio合作的展覽:「母親的土地:他方如此地」(Terre Natale Ailleurs commence ici)。此外,在坎城60週年影片《浮光掠影:每個人心中的電影院》中的第一段,關於埃及亞歷山卓的戲院,就是出自Depardon之手。

Raymond Depardon has decided to tell us about Africa, his beloved Africa, the everyday Africa, warm-hearted, generous, unique, divided and discrete Africa. The film is a cinematic diary, the crew consists of only one person, the microphone is attached to the camera. During his voyage through fragile African landscapes from July 1993 to February 1996 he confronts his own prejudices. Raymond Depardon refuses to be silent about poverty, questioning his responsibility as ,image maker' to speak about pain.

相關網站:http://fondation.cartier.com

|

|

|

|

歧路

Wrong Move / Falsche Bewegung

文‧溫德斯Wim Wenders︱Germany︱1975︱Color︱German︱ 16mm︱103 min.

|

|

台北●12/26(五)21:45 ●12/27(六)12:50 ●12/28(日)13:20

●12/29(一)15:20 ●12/30(二)18:00 ●12/31(三)20:00

|

劇情簡介 回影片頁面 |

《岐路》是甫於日前造訪台灣的德國名導溫德斯,所拍攝的公路電影三部曲中的第二部(另外兩部是《愛麗絲漫遊城市》及《道路之王》),同時也是《巴黎、德州》女主角娜塔莎‧金斯基的處女作,飾演啞女的她,當時才13歲。故事敘述鬱鬱不得志的年輕作家Wilhelm決定遠離家鄉和母親,啟程旅行以完成寫作的夢想。旅途中他遇到了深陷過去的回憶當中、無法逃脫曾經身為納粹一份子噩夢的流浪歌手Laertes、他的伴侶,還有沉靜的小女孩Mignon,以及體貼的演員女友Therese,和奧地利詩人Bernard。沒有緊湊的劇情,幾個旅人的相遇,呈現了每個人不同的狀態,而這些角色的迷惘失落,也反映了德國歷史上曾經做過的錯誤決定。同時藉由角色間的關係和互動,探討了對與錯中間細微的分別。旅程的盡頭,旅人們各自離去,Wilhelm最終前往德國最高峰Zugspitze繼續寫作。

本片可說是自由地改編自德國作家歌德於18世紀完成的小說《威廉麥斯特的學習時代》(Wilhelm Meister’s Apprenticeship)。捨棄歌德對戲劇著迷的背景,由溫德斯長年合作的編劇,名作家彼得‧漢克(Peter Handke)執筆,影片關注的依舊是溫德斯作品中的命題:一段尋找自我的旅程。Robbie Müller 的攝影為這段貫穿德國的旅程增添不少憂鬱的色彩。影片在當年的德國奧斯卡得到7項大獎,其中幾乎所有重要的演員都得到獎項。

向來被稱為「自我放逐的導演」,溫德斯在拍《愛麗絲漫遊城市》時,不使用有對白的劇本,完全隨現場感覺拍攝,讓想像力與旅行的臨場感一起馳騁。但《岐路》則剛好相反,因為漢克所寫的對白幾近完美,也為了讓自己集中精神去構思敘述故事的方法,影片完全依照漢克所寫的劇本拍攝。但溫德斯改變了主角自我放逐的旅程,以德國北部的Gluckstadt(意思是幸運之城)為舞台,整個旅程還是充滿了變數。相對於有計畫的旅行或移民的旅行:真正的律動;《Wrong Move》,假性的律動,不只變數無盡,也毫無章法。憂鬱中帶有希望與可能,這正是早期溫德斯令人動容的地方。

Bonn, a castle on the Rhine, a neighborhood on the outskirts pf Frankfurt and finally Zugspitze are the stage in a journey that will free your Wilhelm Meister from the gloominess and from the discouragement oppressing him in his home town. He believes that it is only by moving away from his mother that he can satisfy his yearning to be a writer. During the journey he meets an odd couple: an old vagrant singer, Laertes, who is still struggling within himself against the ghosts of his Nazi past and Mignon, a dumb girl; he falls in love with the actress, Therese, and makes friends with the young vagabond poet, Bernhard Landau…

相關網站:http://www.wim-wenders.com

|

|

|